السعودية على حافة الهاوية .. سيناريوهات الانهيار وانعكاساتها على السلم والحرب مع اليمن

- عبد الحافظ معجب السبت , 22 نـوفـمـبـر , 2025 الساعة 12:08:58 AM

- 0 تعليقات

عبدالحافظ معجــب / لا ميديا -

تمر المملكة السعودية في واحدة من أخطر مراحل انتقال السلطة في تاريخها الحديث حيث تشهد العائلة الحاكمة انقسامات عميقة لم يعد بالإمكان إخفاؤها، في مشهد يذكر بسنوات العواصف السابقة التي هزت عرش بني سعود، لكن هذه المرة بملامح مختلفة وأبعاد أكثر خطورة.

فقد نجح ولي العهد محمد بن سلمان خلال السنوات القليلة الماضية باستخدام فائض القوة لتركيز السلطة بين يديه بشكل غير مسبوق، مستخدماً أساليب متنوعة بدءاً من الترهيب والاحتجاز في فندق ريتز كارلتون ومروراً بالإغراءات المادية والمناصب ووصولاً إلى عزل كل الأصوات المعارضة داخل العائلة الحاكمة. لكن هذه الاستراتيجية رغم نجاحها الظاهري على المدى القصير، بدأت تظهر تصدعاتها مع تزايد السخط بين أبناء العمومة الذين يشعرون بأنهم مُسِحُوا من خريطة السلطة والنفوذ.

تشير تقارير وتسريبات من داخل القصور الملكية إلى أن تحالف الأمراء من أبناء الملك سلمان والملك عبدالله، الذين كانوا يشكلون العمود الفقري للنظام لسنوات طويلة، لم يعد قادراً على كبح جماح الغضب المتنامي. الكثير من هؤلاء الأمراء، الذين تتراوح أعمارهم بين الخمسين والسبعين، يشعرون بأنهم لم يخسروا نفوذهم السياسي فقط، بل أيضاً حصتهم من الثروة النفطية الهائلة التي كانت تدار عبر قنوات تقليدية معروفة.

التسجيلات الصوتية المسربة مؤخراً للأمير سلطان بن مشعل، وهو يتحدث عن حالات فساد وغسيل أموال في العائلة الحاكمة، تؤكد حالة الانقسام التي لم تعد خلف جدران القصور الملكية، بل بدأت بالخروج إلى العلن. حيث هاجم الأمير في التسجيل ابن عمه ولي العهد محمد بن سلمان عندما أراد محاكمته عام 2017، بعد اعتقاله عدداً من الأمراء في فندق "الريتز".

وطالب الأمير سلطان في التسجيل بمحاكمة بن سلمان نفسه وبقية الأمراء، موجهاً الشتائم للملك سلمان، ومتهماً إياه بالاستيلاء على أراضٍ تقدر قيمتها بالملايين. وكشف سلطان بن مشعل أن وزير العدل السعودي وليد الصمعاني لديه سجل في المصحة النفسية، متسائلاً عن سبب تعيينه بهذا المنصب الحساس، وتحدث عن تغول "آل الشيخ" في مفاصل الدولة بسبب المحسوبية والزواجات من تلك العائلة.

المصادر المقربة من دوائر صنع القرار في الرياض تتحدث عن تحالفات سرية بدأت تتشكل بين الأمراء المهمشين، بعضهم من أبناء الملك عبدالله الذين يحملون ضغينة تاريخية ضد الفرع السلماني، وآخرون من أبناء الملك فهد الذين كانوا يسيطرون على مفاصل الدولة لعقود. هؤلاء جميعاً يرون في صعود محمد بن سلمان تهديداً وجودياً لمكانتهم ومستقبل أبنائهم، لاسيما في ظل الفشل المتراكم منذ تصدره للمشهد.

الأزمة تفاقمت بشكل أكبر مع التغيرات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، حيث أدت سياسات خفض الإنفاق وفرض الضرائب إلى تقليص المداخيل التقليدية للعائلة الحاكمة الممتدة فلم يعد بوسع الأمراء تمويل حاشيتهم الكبيرة وتغطية نفقات أسرهم الضخمة كما اعتادوا في السابق، وهذا الضغط المالي تحول إلى سخط سياسي يبحث عن منفذ.

اللافت أن الانقسامات لم تعد تقتصر على الجانب المالي والسياسي، بل امتدت إلى رؤية مستقبل المملكة ذاتها، فبينما يصر محمد بن سلمان على تسريع وتيرة التغيير الاجتماعي والاقتصادي يرى كثير من كبار الأمراء أن هذه السياسات تهدد الاستقرار طويل الأمد للنظام، وتقوض الأسس التقليدية التي حكمت العلاقة بين بني سعود والمجتمع لعقود.

تتحدث الأوساط السياسية عن محاولات وساطة قام بها بعض أبناء الملك الراحل عبدالله، وبالتحديد الأمير متعب بن عبدالله الذي كان وزيراً للحرس الوطني، لكن هذه المحاولات باءت بالفشل بعد أن أصر محمد بن سلمان على الاستمرار في سياساته دون تعديلات جوهرية.

الأكثر خطورة هو أن هذا الصراع العائلي بدأ ينعكس على مؤسسات الدولة، حيث شهدت الأجهزة الأمنية والعسكرية تحولات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مع إحالة كبار القادة التقليديين إلى التقاعد واستبدالهم بضباط موالين لولي العهد، هذه الخطوة وإن عززت سيطرة محمد بن سلمان على مفاصل الدولة إلا أنها خلقت حالة من الاستياء والتحسب بين كوادر هذه المؤسسات التي ظلت لعقود حامية للعائلة الحاكمة بمختلف أفرعها.

من زاوية أخرى، يرى مراقبون أن العاصفة الحقيقية قد تندلع مع لحظة انتقال الحكم من الملك سلمان إلى ابنه محمد، ففي هذه اللحظة الحاسمة سيكون على ولي العهد مواجهة تحدي شرعية الحكم في نظام كان يعتمد تقليدياً على التوافق بين أفرع العائلة المختلفة، وقد يدفع الإصرار على الاستئثار بالسلطة إلى انفجار الأزمة بشكل علني، في سيناريو يشبه ما حدث في عهد الملك سعود، لكن بظروف مختلفة تماماً.

التحدي الأكبر الذي يواجه النظام السعودي اليوم هو أن الانقسامات الداخلية تأتي في وقت تعيش فيه المملكة أزمات متعددة، أبرزها الأزمة الاقتصادية مع تراجع أسعار النفط، وأزمة سياسية مع الضغوط الدولية المتزايدة حول ملف حقوق الإنسان، وفضائح "جيفري إبستين" وارتباطاته بمحمد بن سلمان، وأزمة عسكرية مع خسائر فشل العدوان على اليمن، وأزمات اجتماعية مع التغييرات الجذرية في نمط الحياة للمجتمع السعودي. هذا المزيج من التحديات يجعل من الصراع على السلطة داخل العائلة قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة.

هناك إشارات إلى أن النظام القبلي التقليدي الذي حكم العلاقات داخل الأسرة الحاكمة لم يعد قادراً على احتواء الخلافات، فالأجيال الجديدة من الأمراء لم تعد تقبل بالتراتبية التقليدية، وباتت تبحث عن دور أكبر في إدارة الدولة ومقدراتها.

في المقابل، يرى محللون أن محمد بن سلمان حاول تعويض ضعف شرعيته داخل العائلة باللجوء إلى قاعدة شعبية، عبر تقديم نفسه كمصلح حديث يريد تغيير المملكة، لكن هذه الاستراتيجية تبدو هشة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية واتساع رقعة السخط الشعبي، مع تقزم دور المملكة خارجياً جراء الفشل الكبير في اليمن والخسائر الناجمة عن العدوان وأعباء حكومة الفنادق "المرتزقة"، وفاتورة الحرب الباهظة التي يتوجب سدادها لصنعاء في أسرع وقت قبل اندلاع الحرب مرة أخرى.

العلاقات الدولية أيضاً أصبحت لاعباً في هذا الصراع الداخلي، حيث تسعى بعض الدول إلى تعزيز تحالفاتها مع أطراف مختلفة داخل العائلة الحاكمة، استعداداً لمرحلة ما بعد الملك سلمان. هذه التدخلات الخارجية تزيد من تعقيد المشهد وتجعل الحلول الداخلية أكثر صعوبة.

يمكن القول إن المملكة السعودية تقف اليوم على مفترق طرق تاريخي حاسم، فإما أن تنجح في إدارة هذه المرحلة الصعبة عبر حوار داخلي يضمن مشاركة أوسع لأفرع العائلة الحاكمة وتصفير المشاكل مع اليمن، بإنهاء كل ما يستنزف خزينتها ويهدد اقتصادها واستقرارها، أو ستواجه خطر الانزلاق إلى مرحلة من عدم الاستقرار قد تطال أسس النظام ذاته. والثمن الذي قد تدفعه المملكة جراء هذا الانهيار سيكون باهظاً جداً، لكنه سيكون درساً للمتغطرسين والمستبدين في كل مكان، بأن الإصرار على الاستئثار بالسلطة وطموح الهيمنة والاستكبار لا يؤدي إلا إلى الهاوية.

في صحراء تبوك القاحلة، حيث لا يسمع سوى صوت الرياح العابرة، تقف أحلام "محمد بن سلمان" العملاقة على حافة الانهيار. مشروع "نيوم"، ذلك الحلم الذي بيع للعالم على أنه مدينة المستقبل، يتحول شيئاً فشيئاً إلى مدينة أشباح، تروي قصة طموح شخصي تحطم على صخور الواقع والاقتصاد والجغرافيا.

الزائر اليوم إلى مواقع المشروع العملاق لا يسمع سوى ضجيج خافت للآلات، ولا يرى سوى بقايا بنية تحتية متواضعة لا تعكس الضجة الإعلامية الهائلة التي صاحبت إعلان المشروع قبل سنوات. تحولت الأحلام اللامعة إلى غبار في صحراء لا ترحم، والوعود البراقة إلى كوابيس تلاحق صناع القرار في الرياض.

تقارير الخبراء الاقتصاديين تشير إلى أن المشروع، الذي رُصدت له ميزانيات خيالية تجاوزت 500 مليار دولار، يعاني من شح حاد في التمويل. المصادر المطلعة تتحدث عن انسحاب مستثمرين كبار، وتخوف شركات عالمية من ضخ أموالها في مشروع لا تضمن عوائده. حتى صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يفترض أن يكون شريكاً أساسياً، أصبح مقيداً بأزمات مالية متعددة تواجه المملكة.

الأزمة لا تقتصر على الجانب التمويلي فقط، بل تمتد إلى التحديات التقنية الهائلة. فكرة بناء مدينة مستقبلية في منطقة نائية تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة واجهت صعوبات جمة في تأمين المياه والطاقة والبنية التحتية الأساسية. يحذر الخبراء الهندسيون من أن تكاليف التشغيل المستقبلية ستكون باهظة، ما يجعل المشروع غير مجدٍ حتى في حال اكتماله.

الأكثر إيلاماً في قصة "نيوم" هو الثمن البشري الذي دفعته القبائل التي تسكن تلك المناطق منذ زمن بعيد. وثقت تقارير حقوقية عدة انتهاكات منهجية ضد قبيلة الحويطات، التي شُرد أفرادها من أراضيهم بالقوة، واحتُجز معارضون منهم في سجون لا تزال تفاصيلها مجهولة. لقد حول المشروع حياة آلاف المواطنين إلى جحيم، بينما يُروَّج للفكرة في المحافل الدولية على أنها نموذج للتطور والحداثة.

المفارقة الكبرى أن "نيوم"، الذي يُفترض به أن يكون نافذة السعودية على المستقبل، أصبح شاهداً على إدارة غير رشيدة تفتقر إلى التخطيط العلمي. المشاريع العملاقة تحتاج إلى دراسات جدوى معمقة، واستشارات خبراء دوليين، وفترات زمنية واقعية للتنفيذ. لكن "نيوم" تحول إلى حالة من الارتجال، حيث يتقدم الإعلام على الواقع، وتسبق الوعود القدرات الفعلية.

في الأوساط الدبلوماسية الغربية، لم يعد الحديث عن "نيوم" يحمل الحماس السابق ذاته. تقارير صادرة من الرياض تشير إلى أن المستثمرين الأجانب بدؤوا يتجنبون المشروع بعد أن فقدوا الثقة في قدرة إدارة "بن سلمان" على تنفيذه. حتى الشركات التقنية العالمية، التي كانت تتطلع إلى المشاركة، بدأت تسحب ملفاتها خوفاً من خسائر مالية فادحة.

من زاوية اقتصادية، يبدو المشروع ضرباً من الخيال في وقت تعاني فيه المملكة عجزاً في الميزانية، وتراجع في الاحتياطيات النقدية، وارتفاع في معدلات الدين العام. تخصيص مبالغ طائلة لمشروع ضبابي، بينما المواطن يعاني من ارتفاع الأسعار وفرض الضرائب، يطرح تساؤلات خطيرة حول أولويات الإنفاق.

المشاهد على الأرض تؤكد أن ما تم إنجازه حتى الآن لا يتجاوز 5% من الخطة الأصلية، بينما تم إنفاق أكثر من 60 مليار دولار. هذه الفجوة الهائلة بين الإنفاق والإنجاز تثير شكوكاً حول إدارة الملف، وتذكي تساؤلات حول الشفافية في التعاقدات والعمليات المالية.

الأسوأ من كل ذلك أن "نيوم" تحول إلى رمز للإخفاق في أوساط المجتمع السعودي. المواطن، الذي كان ينتظر بفارغ الصبر فرص عمل وتنمية حقيقية، لم يجد سوى وعود معسولة وافتتاحيات إعلامية مبهرجة، بينما على الأرض لا شيء يتغير. هذه الفجوة بين الخطاب الإعلامي والواقع المعيش خلقت حالة من السخرية المريرة بين الشباب السعودي.

في الخلفية، تبرز أزمة أعمق تتعلق بفهم طبيعة التنمية. بدلاً من تطوير المدن السعودية القائمة وتحسين خدماتها وبنيتها التحتية، يتم إهدار الموارد في بناء مدينة من الصفر في موقع غير مناسب. هذا النهج يعكس فلسفة قاصرة في إدارة التنمية، إذ يقدم البريق الإعلامي على الجدوى الاقتصادية.

المهندسون والعمال في الموقع يتحدثون عن صعوبات لوجستية هائلة؛ إذ تصل تكلفة نقل المواد الأساسية إلى أضعاف تكلفتها في المدن العادية. كما أن مشاكل ندرة المياه في المنطقة تهدد بوقف المشروع بالكامل، إذ تحتاج المدينة المخطط لها إلى كميات هائلة من المياه لا تتوفر في المنطقة.

التقارير الفنية تشير إلى أن التربة في المنطقة غير مناسبة للمشاريع العملاقة، وأن هناك حاجة إلى أعمال تأسيسية ضخمة تتطلب وقتاً طويلاً وتكاليف إضافية باهظة. هذه المعوقات الفنية كانت معروفة مسبقاً؛ لكن تم تجاهلها لصالح الدعاية الإعلامية. المستشارون الدوليون الذين عملوا على المشروع في مراحله الأولى تحدثوا عن ضغوط كبيرة مورست عليهم لتقديم تقارير إيجابية، وتجاهل التحذيرات الفنية الهامة. بعضهم فضل الانسحاب من المشروع عندما أدرك أن القيادة السعودية تطلب سماع ما تريد فقط، وليس الحقائق الفنية.

الخيط الذي يربط "نيوم" بمستقبل "بن سلمان" أصبح واضحاً للعيان. كما تتحطم أحلام المدينة المستقبلية في صحراء تبوك، تتحطم أيضاً أحلام التحديث والتنويع الاقتصادي. المشروع لم يعد مجرد مدينة طموحة، بل أصبح مؤشراً إلى منهج إدارة الدولة برمته.

في المحصلة النهائية، يمكن التوصل إلى أن الحلم أصبح كابوساً، وتحول من أمل إلى عبء، ليمثل نموذجاً للإدارة غير الرشيدة التي تقدم المشاريع الضخمة كبديل عن الإصلاح الحقيقي. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: كم من الوقت سيمر قبل أن يُعلن رسمياً عن تخلي الرياض عن هذا الحلم المستحيل؟! وكم من الموارد ستضيع قبل الاعتراف بالفشل؟!

هذا المشروع العملاق أصبح شاهداً على حقبة من التهور في صنع القرار، إذ تتحطم الطموحات الشخصية أمام صخور الحقائق الاقتصادية. وفي الوقت الذي تستمر فيه المعاناة اليومية للمواطن السعودي، تبقى "نيوم" نصباً تذكارياً لإدارة "بن سلمان" التي تخلط بين الأحلام والخيال، وتصر على فرض الوهم على الحقيقة، والصور على الإنجاز.

في ظل الضبابية التي تُغلف المشهد الاقتصادي السعودي، لم يعد المواطن العادي يرى سوى وجوه عابسة في الأسواق، وسلع ترتفع أسعارها بشكل جنوني، وضرائب تلتهم ما تبقى من دخله المحدود. لقد تحولت المملكة من دولة الرفاهية النفطية إلى نموذج للإدارة الاقتصادية الفاشلة، حيث تتهاوى المؤشرات الواحد تلو الآخر، فيما تتراكم الديون وتتفاقم الأزمات المعيشية.

لطالما اعتُبرت المملكة السعودية عملاق الطاقة العالمي، إذ كانت عائدات النفط كفيلة بسد احتياجات المواطنين وتوفير حياة كريمة لشعب اعتاد على الإعفاء من الضرائب والرسوم. لكن هذه الصورة النمطية تبددت في عهد محمد بن سلمان، الذي حول البلاد إلى دولة تفرض الرسوم والضرائب بمعدلات قياسية، بينما تهدر المليارات على مشاريع وهمية لا تلامس واقع الناس ولا تحقق تنمية حقيقية.

ويشهد النظام الضريبي في السعودية ظاهرة جديدة من الرفض الشعبي، إذ امتنع عدد كبير من المواطنين وبعض الشركات الصغيرة عن دفع الضرائب، في ظل ما يعتبرونه نظاماً غير عادل يرهق الطبقات المتوسطة ويركز على ضرائب القيمة المضافة ورسوم الاستهلاك التي تطال المواطن العادي أكثر من الشركات الكبرى، ويستثني كبار المستثمرين والشركات المرتبطة بصناديق الدولة.

هذا التململ الشعبي عن تسديد الضرائب دفع السلطات السعودية إلى اتباع سياسة "التهديد والترغيب"، عبر إطلاق قرار إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية التي أعلنتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ويسعى القرار الجديد، الصادر في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، إلى تشجيع المكلفين على تسوية التزاماتهم الضريبية قبل نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2025، من خلال إعفائهم من الغرامات بشرط التسجيل والسداد الكامل أو بالتقسيط، في خطوة تكشف عمق الأزمة؛ إذ تعكس ضعف الامتثال الضريبي وغياب الثقة بين المواطن والمؤسسة المالية، في ظل ارتفاع نسب التضخم وزيادة تكاليف المعيشة.

وكانت الإحصاءات الرسمية قد كشفت عن ارتفاع صاروخي في نسبة الضرائب والرسوم، إذ قفزت إيرادات الدولة من الضرائب غير النفطية من 35 مليار ريال سعودي عام 2015 إلى أكثر من 166 مليار ريال سعودي عام 2023. هذه القفزة الهائلة لم تأتِ من فراغ، بل جاءت نتيجة حزمة من السياسات الاقتصادية القاسية التي أثقلت كاهل المواطن وأدخلته في دوامة الغلاء المعيشي.

وتشهد أسعار السلع الأساسية ارتفاعاً جنونياً، إذ قفز سعر الدقيق بنسبة 130%، والسكر 85%، والزيت النباتي 70%، فيما ارتفعت أسعار الوقود بنسبة 180% خلال السنوات الخمس الماضية. هذه الارتفاعات لم ترافقها زيادة في الدخل، ما دفع بأعداد متزايدة من السعوديين إلى دائرة الفقر والعوز.

اللافت أن هذه الأزمة الاقتصادية تتزامن مع إهدار غير مسبوق للمال العام. فبينما يطالب المواطن بدفع فواتير الكهرباء والماء والوقود بأسعار عالمية، تنفق العائلة الحاكمة المليارات على القصور الفاخرة واليخوت والعقارات في الخارج. هذه المفارقة تزيد السخط الشعبي، وتغذي مشاعر الاستياء تجاه النظام.

في القطاع الخاص، تشهد الأسواق المحلية حالة من الكساد غير المسبوق، إذ أغلقت آلاف المحلات التجارية أبوابها، فيما تعاني الشركات الصغيرة والمتوسطة من اختناق مالي حاد. تقارير الغرف التجارية تشير إلى أن أكثر من 70% من هذه الشركات تعمل حالياً بخسارة، بينما اضطر نحو 30% إلى تسريح موظفين أو تخفيض رواتبهم.

البطالة بين الشباب السعودي تشكل قنبلة موقوتة أخرى، إذ تتجاوز نسبتها 32% بين الذكور و64% بين الإناث. هذه الأرقام المخيفة تعكس فشل سياسات التوطين وفشل "رؤية 2030" في خلق فرص عمل حقيقية للشباب المتعلم. الخريجون الجامعيون يضافون سنوياً إلى طابور العاطلين، فيما تفضل الشركات توظيف الوافدين لأسباب تتعلق بالتكلفة والمرونة.

الأزمة السكنية تشكل مأساة أخرى، إذ تخطت أسعار الشقق السكنية في المدن الرئيسية قدرة المواطن المتوسط. فشل برنامج الإسكان وتراجع الدعم السكني جعلا حلم امتلاك منزل مستحيلاً بالنسبة للشباب المقبل على الزواج، ما ساهم في تفاقم المشكلات الاجتماعية.

القطاع الصحي لم يسلم من هذه الأزمات، إذ تشهد المستشفيات الحكومية نقصاً حاداً في الأدوية والمعدات، فيما تحولت المستشفيات الخاصة إلى مواقع للترفع المالي بعيداً عن متناول المواطن العادي. التقارير الطبية تشير إلى تدهور الخدمات الصحية بشكل ملحوظ، مع زيادة فترات الانتظار وتردي جودة الرعاية.

في الجانب المصرفي، تعاني البنوك من ارتفاع الديون المتعثرة، فيما يضطر العديد من المواطنين إلى الاقتراض لسد احتياجاتهم الأساسية. هذه الديون الشخصية تخلق حلقة مفرغة من الفقر، إذ يُخصص جزء كبير من دخل الأسرة لسداد أقساط القروض وفوائدها.

المؤسسات الدولية لم تغفل هذه التحولات الخطيرة. فصندوق النقد الدولي يحذر من ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي، التي تجاوزت 30% لأول مرة في تاريخ المملكة. كما تشير تقارير وكالات التصنيف الائتماني إلى تدهور التصنيف الائتماني للمملكة، مع تحول التوقعات إلى "سلبية" في معظمها.

السياسات الاقتصادية الحالية تفتقر إلى الرؤية العلمية، وتعتمد على الارتجال وردود الأفعال. فبدلاً من معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، يتم اللجوء إلى حلول ترقيعية تزيد الوضع سوءاً. الغياب التام للمساءلة والمحاسبة عن الفشل الاقتصادي يعد أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار التدهور.

المواطن السعودي، الذي اعتاد لعقود على العيش في بحبوحة من العيش، يجد نفسه اليوم في مواجهة واقع مرير. فبينما تزداد الأعباء المالية، تتراجع الخدمات الأساسية، ويغيب الأمل بمستقبل أفضل. هذه الوصفة الخطيرة تخلق بيئة من الاحتقان الاجتماعي قد تنفجر في أي لحظة.

الاقتصاد السعودي، ذلك العملاق النفطي، يبدو اليوم كمنزل من ورق يتهدده السقوط مع أول عاصفة فشل التنويع الاقتصادي، وتراجع العائدات النفطية، وانهيار الاستثمارات غير النفطية، كلها مؤشرات إلى إدارة اقتصادية فاشلة تفتقر إلى الخبرة والشفافية.

الأسئلة المطروحة اليوم ليست حول مدى صحة الأرقام والإحصاءات، بل حول مدى قدرة النظام على تحمل تبعات هذه الأزمة الاقتصادية الطاحنة. فالشعب السعودي لم يعد قادراً على التحمل، والاقتصاد لم يعد قادراً على الانهيار أكثر مما هو عليه. الساعة الاقتصادية تدق ناقوس الخطر، والمملكة لا تزال تجند الجواسيس والعملاء ضد اليمن، وتجعل من أراضيها ساحة لانطلاق أعمال عدائية لن تمر دون عقاب من صنعاء، فهل يحمل اقتصاد المملكة ضربات جديدة من البأس الشديد؟!

تشهد المملكة السعودية في عهد ولي العهد محمد بن سلمان واحدة من أكثر المراحل إثارة للجدل، إذ تروج السلطة لصورة تحررية تختزل مفهوم الحرية في الحفلات الغنائية واستضافة نجوم الغرب للشذوذ والإباحية، ورفع القيود عن الترفيه، بينما تفرض قبضة حديدية على الحريات الأساسية وتكمم الأفواه. هذه الازدواجية تفضي إلى مفارقة عجيبة: تحرير الساحة للانحلال الأخلاقي باسم الانفتاح، بينما تمتلئ المعتقلات والسجون بمئات المعارضين والنساء والناشطين ورجال الدين على خلفية كلمة رأي أو تغريدة.

بينما تتصدر صورة "التحرر" و"الانفتاح" المشهد الإعلامي الموجه، تُنفذ أحكام الإعدام بحق رجال الدين والمعارضين، على رأسهم الشيخ نمر النمر، الذي مثل إعدامه صفعة للرأي العام العالمي، ورسّخ صورة النظام السعودي كواحد من أكثر الأنظمة قمعاً. ووثّقت تقارير دولية صادرة عن منظمات حقوقية اعتقال آلاف النشطاء والمدونين والكتاب، بل وحتى مفكرين ومثقفين كانوا ينتقدون سياسات ابن سلمان أو يطالبون بالإصلاح. لقد تحولت السجون السعودية إلى مستودعات بشرية مكتظة بشباب وفتيات ونساء وشيوخ، تتراوح تهمهم بين الإرهاب لمجرد انتقاد سياسة اقتصادية، وتقويض الأمن الوطني بسبب إعجاب بتغريدة على منصة من منصات التواصل الاجتماعي.

يبدو المشروع الذي يروج له محمد بن سلمان وكأنه يحاول اختزال مفهوم التحرر والحرية في دائرة ضيقة من المسموحات، تقتصر على الترفيه والاستهلاك، فبينما تُرفع القيود عن الحفلات الراقصة وبيع بعض الخدمات الترفيهية، تُشن حملات منهجية لقمع أي صوت مستقل. هذه الاستراتيجية لا تهدف إلى تحرير المجتمع بقدر ما تهدف إلى ترويضه، عبر إلهائه بمساحات محدودة من "الحرية" تدار من أعلى، بينما تُغلق كافة المساحات التي تسمح بظهور رأي مستقل أو معارض.

تشير التقارير الموثقة إلى أن النظام يستخدم أذرعاً أمنية متعددة لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يتم تتبع واعتقال أي شخص ينتقد ولي العهد أو سياساته، حتى لو كان ذلك بمجرد تفاعل بسيط مع منشور أو تغريدة. هذه الممارسات خلقت حالة من الخوف والرعب النفسي في الشارع السعودي، إذ لم يعد المواطن آمناً حتى داخل منزله، المفارقة التي تلفت الانتباه هنا هي أن من يدعي تحرير المرأة وتمكينها، هو نفسه من يعتقل ناشطات حقوق المرأة اللواتي طالبن بإنهاء ولاية الرجل، في سجون تفتقر لأبسط معايير الصحة والكرامة الإنسانية.

يُلاحظ في سياسة ابن سلمان أنها لا تستثني أي فئة، ففي الوقت الذي يتم فيه الترويج لصورة "السعودية الجديدة" المنفتحة في المحافل الدولية، يتم داخلياً سحق كل مكونات المجتمع التي لا تنسجم مع هذه الصورة. فالمجتمع السعودي ليس كتلة واحدة متجانسة، بل هو نسيج متنوع من المذاهب والاتجاهات الفكرية، الطوائف الدينية المختلفة رغم أنها تشكل نسبة لا يستهان بها من السكان، ظلت لسنوات تعاني من التمييز والتضييق على هويتها وممارساتها، دون أي اعتبار لخصوصيتها. كما أن التيارات الفكرية المختلفة واجهت ولا تزال تواجه تضييقاً مشابهاً.

الأكثر خطورة هو أن هذا القمع طال حتى رجال الدين من المذهب الرسمي نفسه، إذ لم يسلم كثير من الدعاة والمشايخ من الملاحقة والاعتقال إذا ما تجرؤوا على انتقاد سياسات ولي العهد، أو عبروا عن تحفظهم على بعض مشاريعه "الانفتاحية"، وهذا يؤكد أن الاستهداف ليس دينياً في جوهره، بل سياسي سلطوي محض، يهدف إلى إخضاع الجميع وإسكات كل الأصوات لصالح خطاب واحد هو خطاب السلطة بأخطائها وتخبطها وفشلها الممنوع انتقاده.

تحليل هذه الازدواجية يقود إلى أن النظام يحاول تعويض فشله في تحقيق الإنجازات الحقيقية على المستوى الاقتصادي والمعيشي. فالمشاريع العملاقة تواجه عثرات كبيرة، والأزمة الاقتصادية تتفاقم مع انخفاض أسعار النفط وارتفاع الدين العام وفرض المزيد من الضرائب. في هذا السياق، يبدو التركيز على "الترفيه" و"الانفتاح الاجتماعي" كأداة لتحويل أنظار الرأي العام عن الإخفاقات الاقتصادية والفساد المستشري.

كما أن هذه السياسة تهدف إلى تكريس وتنميط صورة ولي العهد كـ"منفتح" للغرب، في محاولة لكسب الشرعية الدولية، خاصة بعد فضائح انتهاكات حقوق الإنسان؛ لكن هذه الصورة تتهاوى أمام استمرار القمع الوحشي للحريات الأساسية، فالعالم يرى ازدواجية واضحة بين الخطاب الإعلامي اللامع الموجه للخارج والواقع القمعي على الأرض.

النتيجة الحتمية لهذه السياسة هي خلق حالة من الاحتقان المجتمعي الهائل، فالشباب السعودي الذي يعاني من البطالة وتدني مستوى الخدمات وارتفاع تكاليف المعيشة لم يعد يصدق خطاب التحول، إنه يرى أن الحرية الممنوحة له هي حرية مشوهة وناقصة، تسمح له باللهو والاستهلاك؛ ولكن تمنعه من التعبير والمساءلة والمشاركة في صنع القرار.

هذا الاحتقان، مع استمرار القبضة الأمنية وغياب أي أفق للإصلاح السياسي الحقيقي، يخلق بيئة خصبة للانفجار، فالسجون المليئة بالشباب والأحياء التي تفرض فيها المظاهر الانفتاحية قسراً لاستفزاز العائلات المحافظة، والفساد المستشري، والصراع العائلي على السلطة، واستمرار التدخل في شؤون الدول الأخرى، والتورط في اليمن وسورية والعراق ومصر وليبيا والسودان وغيرها من الدول، كلها عوامل تذكر بمشاهد سقوط ممالك وإمبراطوريات كانت أكبر وأعظم من المملكة السعودية بكثير، ولكنها سبقتها إلى هاوية الانهيار. السؤال الذي يفرض نفسه بقوة: إلى متى يمكن للشارع السعودي أن يتحمل هذه الازدواجية بين تحرير الترفيه وتقييد الحريات، قبل أن ينفجر غضبه المكبوت في وجه من يدعي التحرر وهو يمارس أقسى أنواع القمع؟!

"وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ". إنها الآية الكريمة التي شرحها الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي (رضوان الله عليه) في "سورة آل عمران – الدرس الثالث"، ليذكرنا منذ العام 2002 بأن ما يجري اليوم مرجعه القرآني أن الأمور دائماً بيد الله تعالى، وهو الذي يهيئ الأسباب ويخلق المتغيرات، ويفتح الفرج في أحلك الظروف. فالجدار الذي يبدو صلباً أمامنا، يستطيع الله أن يفتح فيه الثغرات، وأن يهيئ الفرص لعباده المؤمنين.

اليوم، ونحن نرى المملكة السعودية تترنح تحت وطأة الأزمات من جميع الجهات، ندرك أن الله يهيئ المتغيرات ويسخر الأسباب ويخلق الظروف، فليس هناك من يمكنه أن يغلق الأجواء كاملة، وليس هناك من يمكنه أن يحاصر شعباً مؤمناً يثق بربه ويتوكل عليه، وهذا يضعنا أمام ثلاثة سيناريوهات لانهيار النظام في المملكة.

السيناريو الأول يتمثل في: صراع داخلي على السلطة، مع تقدّم الملك سلمان في السن وتصاعد الخلافات داخل العائلة الحاكمة. هذا الصراع قد يبدأ بسجن بعض الأمراء البارزين، لينتقل إلى مواجهات داخل أجهزة الدولة، وقد يصل إلى حد الاشتباكات المسلحة بين الحرس الملكي وقوات الحرس الوطني. في هذه الحالة ستنشغل السعودية بنفسها لسنوات، وتفقد قدرتها على لعب أي دور إقليمي.

أما السيناريو الثاني فيتمثل في: انتفاضة شعبية عارمة تشعلها الأزمات الاقتصادية المتصاعدة وتردّي الخدمات الأساسية؛ فالشعب السعودي الذي تحمل لعقود صفقة اجتماعية تقوم على التنازل عن الحريات السياسية مقابل الرفاهية الاقتصادية، لم يعد قادراً على الصمت بعد أن انهارت كل مبررات هذه الصفقة، حينها قد تخرج المظاهرات من المنطقة الشرقية لتصل إلى العاصمة الرياض، مدعومة من بعض الأمراء المهمَّشين الذين سيسعون لاستغلال الغضب الشعبي لتسوية حساباتهم مع الفرع الحاكم.

السيناريو الثالث وهو الأكثر خطورة، يتمثل في: انهيار المملكة إلى دويلات طائفية وإقليمية، فالسعودية ليست دولة متجانسة، بل هي خليط من مناطق تختلف في تركيبها السكاني وولاءاتها، وفي حال ضعف السلطة المركزية قد تعلن المنطقة الشرقية -ذات الأغلبية الشيعية- انفصالها، بينما تبحث مناطق عسير ونجران وجيزان عن عودتها إلى أصلها اليمني، وقد تسعى منطقة الحجاز إلى إعادة إحياء مملكة الحجاز التاريخية... هذا التفتت سيعيد رسم خريطة شبه الجزيرة العربية بالكامل.

من زاوية يمنية، تمثّل هذه السيناريوهات فرصة تاريخية وتهيئة إلهية، فالضعف السعودي المتصاعد يعني انتهاء الدعم العسكري للمليشيات التابعة للمملكة في اليمن، وانحسار الغطاء الجوي، وتوقف التمويل المالي، بل قد يدفع هذا الضعف الرياض إلى البحث عن مخرج تفاوضي يضمن لها الحفاظ على ما تبقى من مكتسبات، في وقت ستكون فيه فاتورة العدوان السعودي على اليمن قد ارتفعت، وسقف الاستحقاق اليمني سيرتفع بديهياً، وما كان يبدو حلماً وخيالاً لدى المجاهدين بترديد الصرخة في الرياض سيصبح حينها أمراً حتمياً.

يضاف إلى ذلك أن انشغال السعودية بأزماتها الداخلية سيمكّن صنعاء من تعزيز موقعها الإقليمي، لا كمحارب يقاوم عدواً أقوى، بل كلاعب استراتيجي في معادلة إقليمية جديدة. فقد يصبح اليمن بقوته البشرية وموقعه الجغرافي شريكاً مرغوباً فيه للقوى الإقليمية الناشئة، ووجهةً للاستثمارات الدولية التي ستبحث عن بدائل للنفط السعودي.

"وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ". فكما هيأ الله الأسباب وسخر المتغيرات، فإنه يطلب منا أن نكون جادين في استغلال هذه الفرص، وألا نقصر أو نتوانى، فالتهيئة الإلهية تكون حجة للمؤمنين إذا ما تحركوا واستغلوها، كما تكون حجة عليهم إذا ما فرطوا.

إن الثقة بالله واليقين بأنه لا يعطي تلك التهيئة إلا لمن هم جديرون بها يجب أن يدفعانا إلى المزيد من الجهد والعمل. فالنصر من عند الله؛ ولكنه يكون بالأسباب والاستعداد والإيمان. لقد رأينا كيف هيأ الله الأسباب أمام المجاهدين خلال سنوات العدوان والحصار، وكيف سخر لهم ما لم يكونوا يحتسبونه، وكيف فتح لهم الأبواب المغلقة.

في المجال الاقتصادي، سيكون لانهيار السعودية تأثيرات إيجابية على اليمن، فتراجع الإنتاج النفطي السعودي سيرفع أسعار النفط عالمياً، ما يعود بالنفع على أي دولة مصدرة للطاقة. كما أن انهيار الريال السعودي سيمكن الريال اليمني من استعادة قيمته، وينهي هيمنة العملة السعودية على الاقتصاد اليمني.

عسكرياً، سيفتح الضعف السعودي الباب أمام صنعاء لاستعادة كامل أراضيها والمطالبة بمناطق تاريخية كانت محل نزاع، فالقوات اليمنية المجربة في المعارك ستكون أقوى من أي قوات سعودية منهكة بالصراعات الداخلية، بل قد تتحول المعادلة رأساً على عقب، لتصبح صنعاء هي القوة الإقليمية الفاعلة في جنوب شبه الجزيرة.

اللافت أن دولاً إقليمية عدة بدأت تستعد بالفعل لهذه المرحلة؛ فإيران تسارع إلى تعزيز تحالفاتها مع القوى في المنطقة الشرقية السعودية، بينما تبحث تركيا عن موطئ قدم في الحجاز، وتتجه الإمارات لتعزيز نفوذها في الجنوب. هذه التحولات تعني أن سقوط الرياض ليس مجرد احتمال نظري، بل عملية جيوسياسية قيد الإعداد.

الأهم من كل ذلك أن انهيار السعودية سيكون شهادة وفاة للنموذج السياسي الذي مثّلته طوال عقود، نموذج يعتمد على شراء الولاءات بدلاً من بناء المؤسسات، وإسكات الأصوات بدلاً من فتح الحوار، واستيراد الحلول بدلاً من تطوير إجابات محلية للتحديات، وسقوط هذا النموذج سيعطي درساً لكل الأنظمة العربية التي تعتمد على الآليات نفسها.

"وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ". فإلى الله تعالى ترجع الأمور جميعاً، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو الذي ينصر من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، وإن ما نراه اليوم من تهيئة للأسباب وتسيير للمتغيرات هو من فضله تعالى، وهو الذي سخر لعباده المؤمنين ما كانوا يعدونه مستحيلاً.

في الختام، يمكن القول إن السعودية تقف على حافة الهاوية، وصنعاء على أعتاب مرحلة تاريخية جديدة، فكما سقطت إمبراطوريات كبرى في الماضي تحت ثقل تناقضاتها الداخلية، يبدو أن المملكة السعودية تسير على الطريق نفسه، والفرصة اليوم سانحة لليمن ليس فقط لتحقيق النصر في معركته الحالية، بل ليكون الفاعل الرئيس في المرحلة القادمة، محققاً حلم الأجداد في بناء يمن قوي ومؤثر في ظل شبه الجزيرة العربية ما بعد السعودية، وهذا يفرض على صنعاء التزاماً جاداً باستكمال المسار الثوري والإصلاحات الداخلية والتغييرات الجذرية، والتخلص من كل أدوات التدمير الذاتي المتوغلة في مؤسسات الدولة والمتسللة إلى مراكز صنع القرار، لإعاقة وصول اليمن إلى مرحلته التاريخية الجديدة الفاصلة.

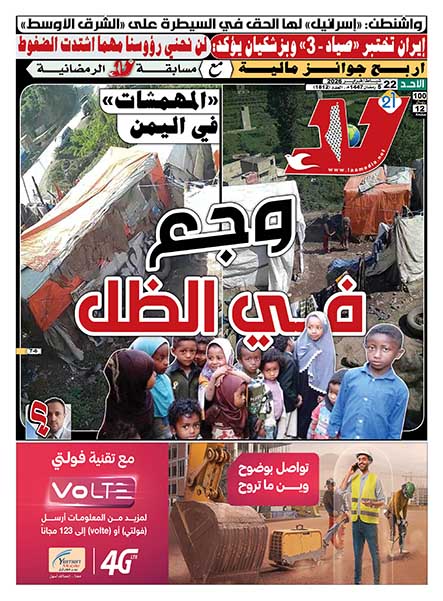

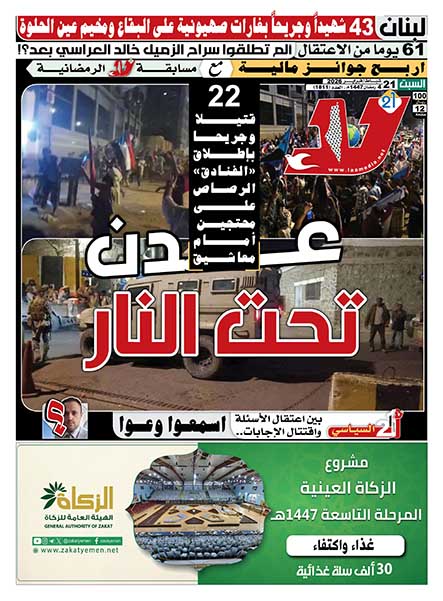

.jpg)

المصدر عبد الحافظ معجب

زيارة جميع مقالات: عبد الحافظ معجب