عبدالله أمير..رحيل في غير أوانه

- محمد القيرعي الجمعة , 3 يـنـاير , 2025 الساعة 6:09:36 PM

- 0 تعليقات

محمد القيرعي / لا ميديا -

في السابع والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت رحل الأستاذ عبدالله أمير، الذي ظنناه لوهلة سيخلد عنوة في ذاكرة الحداثة المجتمعية متخطياً كل أعاصير الضلالة الكامنة في ذواتنا.

رحل مخلفاً فجوة هائلة، لا في حياتنا فحسب، وإنما في ميزان حضارتنا المدنية في تعز، رغم أنها هي الأخرى عرضة للرحيل القسري أيضاً من قاموسنا التقدمي، في ظل وباء الرجعية والعمالة الانهزامي المستشري اليوم في حياتنا كالنار في الهشيم.

رحل فاضلاً وحراً وحكيماً وكريماً كما عرفناه دائماً، هو ذاته، الرجل والشاعر والأديب والسياسي والمثقف التقدمي الغيور وابن الحالمة تعز، التي فقدت برحيله مثلما فقدنا جميعنا منبراً متنوراً كان يعوضنا جميعاً بحضوره الذي وإن بدا هزيلاً ومتهالكاً في الآونة الأخيرة من حياته جراء علله الصحية المتراكمة، عن ذلك الفراغ الناشئ في ميراث الحالمة الحضاري وفي إرثها التقدمي الجبار والمنحسر حالياً لصالح تطويب أمراء الحرب وقادة مليشيا الارتزاق الخونجي، الذين تم تنصيبهم قسراً كرموز مصطنعين لحداثة مسلوبة ومشوهة ومفصلة على المقاس الخليجي دون اعتبار لمكنون الحضارة ذاتها التي لن تستعيد اعتبارها إلا على جثامينهم المحنطة.

ربما لا جدال هنا في أنه وإزاء نكبات مفاجئة كتلك سينتاب القارئ شعور مُرّ وغريب وهو يراجع أحداثاً مشابهة تعتصرنا بغتة حينما تنتزع منا المشيئة من نحن بأمسّ الحاجة لبقائهم ولأفكارهم المتنورة أمام طوفان المد الرجعي المبتذل والمخيم في حياتنا.

صحيح أن الوقت الذي غادرنا فيه الأستاذ عبدالله أمير، عصر مشحون بالمخاضات والهزّات والتحولات الاجتماعية والوطنية الكبرى التي غيرت ليس معالم حياتنا الوطنية المثخنة بجراح العمالة والبيع والشراء والعمالة فحسب، وإنما أيضاً وجه العالم من حولنا؛ لكن المأساة تظل كامنة في ذلك الفراغ المتوسع باطراد، والذي ينشأ عادة برحيل أمثال أمير الحداثة من حياتنا، فيما تظل الحياة مفتوحة على امتداد ذراعيها لمن يعد بقاؤهم على كاهل الحياة الإنسانية من حولنا ممسوساً بكل عوامل الإفك والردة والرذيلة.

فالرجل الذي غادرنا بغتة كان بالفعل تجسيداً حقيقياً ومكتملاً للروح الثورية الحازمة والمتمردة على تقاليدها الاجتماعية المريضة والموروثة، لدرجة أنه لم يكن يخفي امتعاضه كلما خاطبته مازحاً بلقب «الشيخ»، معرباً عن قناعته الذاتية الراسخة بأن إرث المشيخ الذي ينحدر منه أساساً لا يتعارض فحسب ومن منظوره الشخصي مع قناعته الفكرية والحداثية، بقدر ما يعد وكمفهوم هدام (أي الإرث المشيخي) أحد أبرز حجرات العثرة التاريخية الكامنة أمام أي جهد أو مشروع وطني محتمل قد يُبذل في سبيل السعي لأنسنة الثقافة الشعبية ولتعميم مفهوم العدالة المفترضة كمعيار حضاري لبناء علاقات عرقية وطبقية واجتماعية مثلى ومتحضرة في بلادنا.

ولهذا السبب، ربما كنت أرى فيه على الدوام الخصال التي ينبغي توافرها في شخص نبي حقيقي، صاحب كرامات رؤيويّة ملهمة، نبي تتوافر فيه خصائص ومقومات الدعوة لخلاص الإنسانية من براثن الازدراء الماضوي، بالنظر إلى قدرته الفريدة لا على تلخيص رؤيته المتقدمة تلك لمستقبل العلاقات الإنسانية المكلومة والمشوهة في بلادنا، وإنما أيضاً على المزاوجة المعيارية أيضاً لأفكاره وأطروحاته ما بين الفكر والممارسة، وبين التّشخيص والفعل التغييريّ الملائم بغية تحليل الواقع الموضوعيّ من أجل اشتقاق أدوات عمل بناءة ومثمرة يمكن استخدامها كما كان يشدد لتحقيق ما أمكن من صروف العدالة المستلبة، وإن كانت هشة في البداية، المهم أن تكون قابلة للحياة من منظوره الشخصي المفعم بأمل الخلاص والانعتاق.

لأن الأفكار بدون وعي فعلي بقيمتها الحضارية ودون حوافز عملية أيضاً لتطبيقها على أرض الواقع العملي بصورة مثلى ومثمرة تبقى محض هراء كما كان يسر لي دائماً، ومجرد شعارات فارغة وجوفاء وأسيرة حيّز التأمّلات الأمنياتيّة لا أكثر دون أي مردود نفعي من ورائها أو وجودها إن جاز التعبير.

ما يعني أن منظوره التشخيصي لعلل الإنسانية المستشري في بلادنا كان يتوافق بامتياز مع أدبيات البيان الشيوعي الذي يحدد بوضوح مسار تطور الفكر الثوري البشري من خلال جملة من المحددات الأساسية التي يلخصها البيان بالآتي: «إن اللاوعي يسبق عادة الوعي التحرري. فمنطق السيرورة التاريخية الموضوعية يأتي قبل المنطق الذاتي لحامله».

في الأخير، رحل الأديب الذي حمل ورأسَ يافطة الأدب الوطني في منبع الأدب والحداثة المكتسبة (الحالمة) بعد عمر قضاه كالناسك الزاهد والمتعبد الباحث عن الحقيقة المجزأة والمستلبة في محراب الفوضى الطامسة لكل مظاهر الحياة الإنسانية من حولنا.

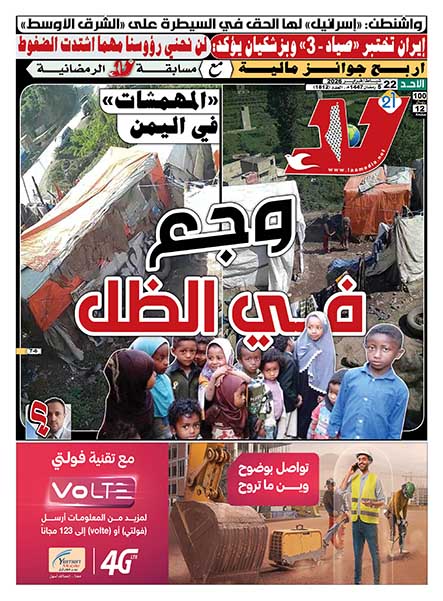

رحل دون أن يقول حتى وداعاً لعشاقه ومريديه الكثر، وعلى رأسهم أنا محمد القيرعي الذي جمعتني به علاقات شخصية وكفاحية وثيقة وطويلة. ونحن أيضا - معشر «أخدام ومهمشي اليمن» المكلومين برحيله الغادر والمفاجئ، باعتباره أحد أكثر المخلصين المبجلين لقاموسنا التحرري وأشد المؤمنين تطرفاً بحقنا الطبيعي والمفترض بعيش حياتنا كالآخرين دون أي منغصات أو ازدراء وانتقاص يدمي قلوبنا وأفئدتنا.

مثلما كان يدرك (رحمه الرب) بجلاء أن العدالة الإنسانية في بلادنا مسألة عصية على الحل ولا يمكن تحقيقها إلا من خلال التضحيات التي ستفرضها صيرورة الكفاح التحرري عبر اجتراح الكثير والكثير من الخطوات الواضحة والناضجة على الطريق الصعب من المعاناة والتجارب المريرة والهزائم المؤكدة والمتلاحقة قبل أن يتم السلام ولو عبر تحقيق أدنى شكل من المكاسب المأمولة في هذا الشأن.

.jpg)

المصدر محمد القيرعي

زيارة جميع مقالات: محمد القيرعي