الإسلام المفصل على مقاس الرياض ومرتزقتها!

- محمد القيرعي الأحد , 5 ديـسـمـبـر , 2021 الساعة 6:17:23 PM

- 0 تعليقات

محمد القيرعي / لا ميديا -

في تصريحه لوسائل الإعلام، ولقناة "العربية الحدث" تحديدا، يوم الأحد الماضي 28 تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت، قال وزير إعلام الحكومة العميلة معمر الإرياني إن "الحوثيين" فخخوا أحد المساجد بمديرية حيس بكمية من المتفجرات كانت كافية لنسف عدة أحياء سكنية بمن فيها، مستغربا في الوقت ذاته صمت المجتمع الدولي إزاء الجرائم الدينية والإنسانية المرتكبة من قبل "الحوثيين"، حسب زعمه.

في اليوم ذاته، وبعد ساعات قليلة فقط من تصريحات الإرياني، وخلال الوقت الفاصل ما بين صلاتي المغرب والعشاء، كان أحد وعاظ ومنظري حزب الخونج بمنطقة المركز (الشمايتين) يدلي بدلوه هو الآخر في هذا الشأن ضد "الحوثيين" من خلال خطبة مرتجلة أوضح فيها خطر "الحوثيين" على الإسلام والمسلمين وعلى وحدة الأمة، رابطا فيما بينهم، أي "الحوثيين"، ومن خلال جملة من المقارنات الهشة والمبتذلة، وبين مجموعة من الطوائف الدينية التاريخية كطائفتي البرامكة والحشاشين وغيرهما من الطوائف المصنفة بـ"المارقة"... إلخ.

خطاب التكفير والكراهية والتحريض الديني المعمم بكثافة وبصورة وضيعة ومبتذلة ضد جماعة أنصار الله، هو ذاته المنسجم تماما مع المزاعم السعودية المتكررة منذ بداية عدوانها البربري، حول استهداف "الحوثيين"، وأكثر من مرة، بصواريخهم الباليستية، لمدينة مكة المكرمة، لولا يقظة وبسالة رجال الدفاع الجوي السعودي الذين يفلحون طبعا وفي كل مرة بإنقاذ مكة ولوحدها فقط؛ وكأن مظلتهم الدفاعية الجوية منصوبة فقط في محيط مكة المكرمة دون غيرها من المدن والمناطق التي تتساقط عليها حمم "الحوثيين" وصواريخهم بين الحين والآخر، كحجارة من سجيل، كما قال الرب!

خلاصة القول هي أن هذا الخطاب الوضيع والمبتذل للسعودية ومرتزقتها، وإن كان يعكس من ناحية أولى مدى الإسفاف والإفلاس السياسي والأخلاقي الذي بلغوه في عدوانهم المفتوح على شعبنا وبلادنا، إلا أنه ومن الناحية الأخرى لم يعد ينطلي فعلا على الكثيرين، وبالذات في محيط أولئك الذين كانت تأسرهم قبلا مثل هذه اللغة، خصوصا بعدما برهنت الكثير من الأحداث الفائتة والمتلاحقة على صعيد المنطقة ككل ألا مكة ولا الإسلام يشكلان هاجسا فعليا للنظام الملكي السعودي وللدائرين في فلكه أيضاً، وذلك بعد أن أوغل محمد بن سلمان في تحويل الإسلام كدين وكمنهاج حياة وبدياره ومقدساته إلى حقل تجارب لتكريس مشاريعه الاستبدادية والتحديثية على السواء، والهادف من ورائها إلى استرضاء أعداء الإسلام، وبصفة رئيسية أمريكا والصهاينة، لتمكينه من شرعنة إجراءاته الانقلابية على بني عمومته وفرض سلطته المطلقة على الحكم في بلاده.

فمكة المكرمة لم تكن مستهدفة منذ غابر الأزمان ومن أي طرف كان، بقدر ما هي مستهدفة الآن من دنس محمد بن سلمان ونظامه التسلطي الذي يفوق من حيث خطورته على البيت الأقدس خطر "الفاتح الديني التاريخي أبرهة الأشرم" الذي هدف من وراء رغبته في هدمها في القرن الرابع الميلادي إلى تخليصها وتخليص أعرابها أصلا من رجس الوثنية ومن اللات والعزى وهبل... بغية توجيههم لعبادة الرب ليس إلا، كون الحبشة كانت تشكل خلال تلك الحقبة ومن الناحية اللاهوتية والموضوعية نقطة توحيد رباني مضيئة في محيط إلحادي يمتد بامتداد اليمن والجزيرة العربية وما بعدها.

وذلك إذا ما قورن بسعي ونوايا محمد بن سلمان الحالية، والتي عمل جاهدا من خلالها ومنذ سيطرته على مقاليد الحكم على تحويلها من مركز روحي للعقيدة الدينية إلى مطية لإخفاء عمالته ولخدمة أهدافه وأجندته المعادية في أغلبها للإسلام والمسلمين على السواء.

فمكة المكرمة التي تعج شعابها ومحيطها اليوم بالمراقص والنوادي الليلية الماجنة والمكرسة لتعزيز سياسة الانفتاح الملكي على العالم الحر كما يشاع، باتت شبه محرومة تقريبا من عناق عشاقها ومريديها من جموع المؤمنين الحقيقيين التواقين بشغف للقائها والطواف الشعائري حولها وتقبيل جدرانها وحجارتها في مناطق عدة من عالمنا العربي والإسلامي، وعلى رأسهم مؤمنو بلادنا الذين لم يعد السماح لهم بزيارتها لأسباب شعائرية ودينية (مشفوعة أصلا بتوجيهات الرب) واردا ضمن أجندة سلمان ونجله المدلل، في الوقت الذي بات فيه بمقدور أي صديق "إسرائيلي" على سبيل المثال يحمل جواز سفر أمريكياً المبيت حتى في مضجع محمد بن سلمان متى ما أراد ودون أي قيود أو عوائق أو حتى تأشيرات عبور يمكن أن تسيء في هذه الحالة وبطريقة ما لنوايا المسلمين على شاكلة سلمان ونجله في تعزيز الصداقة والتسامح الديني بين الشعوب.

وبينما يحظى الجياع من مسلمي أوغندا وبوركينافاسو والروهينغا مجتمعين مثلا ببقايا الفتات من فائض الذبائح العيدية الموسمية المرمية في طرقات مكة من قبل الحجيج المتخمين كمكرمة أخوية دينية من ولاة مملكة الإسلام، إلا أنها لا تقارن في الحقيقة بما حظي به ضحايا إعصار "ايدا" الأخير، الذي ضرب العام الفائت مناطق شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية، من دعم ملكي سعودي طارئ وسخي بلغ في حدود المليار دولار لإظهار عظمة هذا الدين الذي يشد من إزر العدو قبل الصديق.

في النهاية وبما أن التدين ظل يشكل بالنسبة لي على الدوام مأزقا نفسيا وثقافيا وسلوكيا، لدرجة أن مادة التربية الإسلامية كانت هي المادة الدراسية الوحيدة التي كنت أخفق فيها إبان مرحلة تعليمي الابتدائي في سبعينيات القرن الفائت، إلا أن المرة الوحيدة ربما التي قررت فيها ترميم علاقتي مع الله كانت منبثقة من لقاء جمعني بالمصادفة في العام 2014 في منزل الرفيق الشيخ سلطان السامعي بمدينة تعز، بعدد من قيادات الصف الأول والثاني لحركة أنصار الله، منهم بحسب ما أذكر الشهيد الرئيس صالح الصماد والزميل حسن الصعدي والأفندم فؤاد العماد وآخرون، حيث كنت متحفزا في بداية اللقاء كأحد جهابذة قريش تحسبا لقيام أحدهم بسب آلهتنا أو التقليل من شأن أنبيائنا... إلخ.

فكانت المفاجأة من نصيبي أنا حين تبينت من خلال نقاشي معهم حقيقة أن آلهتهم هي آلهتنا، وأنبيائهم هم أنبياؤنا، باستثناء الفارق القيمي الوحيد الذي يبين رقي ونقاء أخلاق وإسلام هؤلاء "الحوثيين"، مقابل وضاعة وانحطاط أخلاق الزنداني والحجوري اللذين لا يمكن قبول إسلام المرء أو حتى ولوجه الجنة إلا بموجب صك تزكية مباشر من قبلهما، الأمر الذي يوضح بجلاء لماذا ظل التدين عائقا أزليا أمام من هم على شاكلتي.

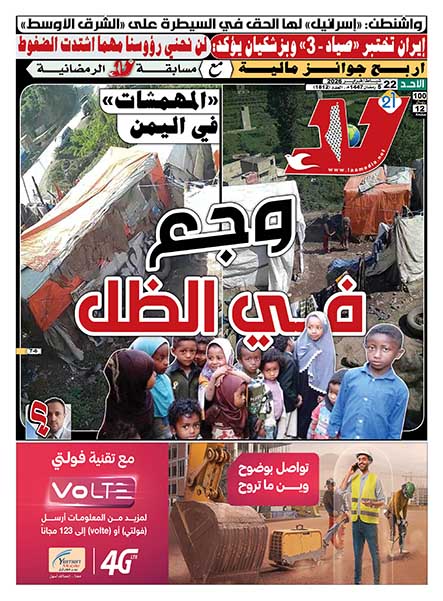

* الرئيس التنفيذي لحركة الدفاع عن الأحرار السود في اليمن ـ رئيس قطاع الحقوق والحريات في الاتحاد الوطني للفئات المهمشة في اليمن.

.jpg)

المصدر محمد القيرعي

زيارة جميع مقالات: محمد القيرعي